皆さまお疲れさまです。ケンタ(@den1_tanaoroshi)です。

先週の日曜日はエネルギー管理士の試験があったようで、受験された方はお疲れ様でした。

毎年暑い時期にエネルギー管理士を受験させる省エネルギーセンターは、ドSなのか、省エネの意識を植え付けさせたいのか、はたまた電験3種の知識を活かせる時期に効率良く合格させたいのか、、、答えはセンターのみぞ知るということですね。

さて、twitterでは自己採点ツイートが冷めやらぬ時期ではありますが、電験の試験日まで残り1ヶ月を切りました!!!ということで、当ブログもそれまではペースアップの更新をしてまいります。

さーて、本日のお題は?(サザエさん風)

タイトルに書いてありますね笑

当ブログは電験関係のブログでありますが、頑なに法規科目の記事を書いていません。というか、自身がないので書けません笑

私の過去の一発合格をことごとく妨げてきた法規科目は正しく鬼門です。

そう言った経緯もあり、法規関係はこれまで合格体験記で少し書いたくらいです。

鬼門な法規科目ではありますが読者の方から以下の質問をいただきましたので、内容が内容ということもあり電験試験日の前に急いで記事に致しました。

どうしても法規の電気設備基準・解釈の数値等が覚えるのが苦手です。

語呂合わせ集等ありましたら教えてください。

これまでは法規科目については書けるようなネタが思い浮かばないでいたのですが、質問を受けたこともあり、もう一度過去を振り返ってみました。

こじつけ or 語呂合わせ or ゴリ押し

基本的に私は正確性・厳密性を考えずに、推測が答えからずれない範囲でこじつけで理解している部分が多々あります。

それを少しずつ独自解釈として書いてきているわけですが、よーくよーく考えてみると法規科目でもそのようなことをしていました。テクニックというところまで行くかどうかは正直微妙ではあるものの、当時の私にとっては十分記憶呼び出しのきっかけになるレベルでしたので、いくつか紹介してみようと思います。

ちなみにカンペは最終手段

過去記事でカンニングペーパー(カンペ)の重要性について触れています。

これは今でも変わらない考えですが、私の言うカンペというのは試験開始前に超短期記憶(5分持てば良い方)として使うためであって、そんな超短期記憶の容量なんてごく僅かですから、できるだけ長期記憶(と言っても翌月には忘れるくらい)に収めておくに越したことはないです。

ですので、感覚的には法規科目で覚えた数値関係は

こじつけ:語呂合わせ:ゴリ押し(カンペ含む)=1:1:5

くらいです。

こじつけ編

前置きが長くなりました。ココからが本日のメインテーマです。

風圧荷重

甲種、乙種、丙種のどの風圧荷重を選ぶかという場合分けについては、「何となくこういう理由からこうなっているんだろうな」という推測の多い説明ならできますが、今回は数値関係ということでここの説明は省略します。

参考書では色んな種類の支持物であったり、電線であったりの甲種風圧荷重が出てきています。しかし、試験に出るのは単導体の電線くらいです。ということでこの数字\(980\mathrm{Pa}\)を覚えます。

甲種が\(980\mathrm{Pa}\)であるときは、乙・丙種ではその半分の\(490\mathrm{Pa}\)となります。

私の場合はこのストーリーも含めて

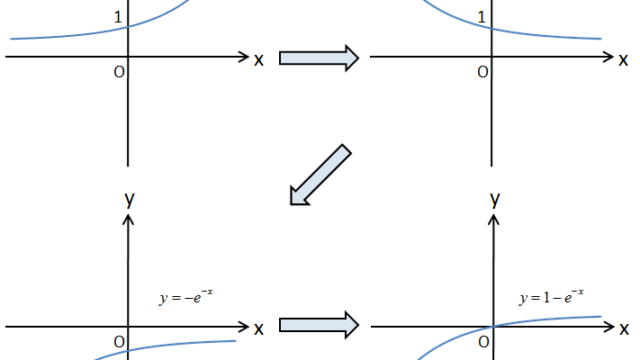

\begin{align}980\mathrm{Pa}&=2×490\mathrm{Pa}\\

&=2×7^2×10\mathrm{Pa}\end{align}

と覚えています。文章で説明しているのをただ単に式で覚えているように見えますが、力点の置きどころとしては「\(980\)に\(7^2\)が紛れているな」というのを覚えておくようにしていました。

この手の覚え方が結構あります。

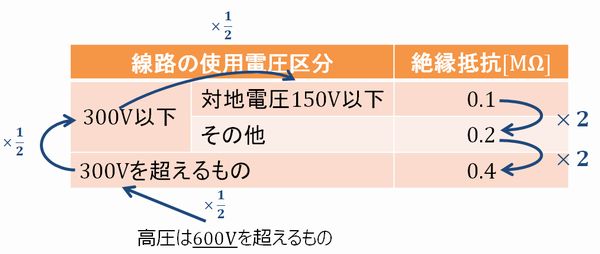

絶縁抵抗

絶縁抵抗は結構簡単に覚えられるかと思います。今回は表で覚えます。

交流低圧配線の絶縁抵抗値のこの表は参考書でよく見ると思います。

これを私はこのように覚えています。

電圧の方のスタートは高圧電圧の境目である\(600\mathrm{V}\)からです。

一方で絶縁抵抗の方のスタートは\(0.1\mathrm{MΩ}\)からです。始まりの「\(1\)」を一つ位を下げたところ(小数点位置をずらしたところ)と覚えています。

電線・接地線の導線の種類、直径、引張強さ

これも数値が多くて覚えるのが大変かと思います。参考書には強弱付けずに数値がたくさん載っていて、どの点を抑えれば良いのか悩むところです。

ここについては、導線の種類とその引張強さだけを覚えます。

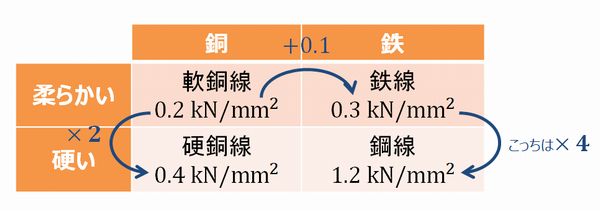

覚えるべき導線の種類は4種類ですので、それを↑のように2軸で整理します。

引張強さについては絶縁抵抗と同じように、「基準から何倍」というふうに覚えていきます。

なぜ導線の種類とその引張強さだけを覚えておけばいいかと言うと、理由は出題のされ方にあります。

「導体の種類」「直径(\(\mathrm{mm}\))」「引張強さ(\(\mathrm{kN}\))」のどれかを答えればよく、3つのうち2は問題文に明示されています。

例えば、平成16年度 問9では以下の様な出題のされ方をしています。

低圧架空引込線は、電線にケーブルを使用する場合を除き、引張強さ\(2.30[\mathrm{kN}]\)以上のもの又は直径(ア)\([\mathrm{mm}]\)以上の硬銅線を使用すること。ただし、径間が(イ)\([\mathrm{m}]\)以上の場合に限り、引張強さ\(1.38[\mathrm{kN}]\)以上の電線又は直径(ウ)\([\mathrm{mm}]\)以上の硬銅線を使用することができる。

選択肢

(1) (ア)2.6(イ)15(ウ)1.6

(2) (ア)2.6(イ)15(ウ)2.0

(3) (ア)3.2(イ)20(ウ)2.6

(4) (ア)4.0(イ)50(ウ)3.2

(5) (ア)5.0(イ)50(ウ)4.0

答え:(2)

(ア)の計算

「硬銅線」と「\(2.30[\mathrm{kN}]\)」というところから、断面積は

\begin{align}\frac{2.30[\mathrm{kN}]}{0.4[\mathrm{kN/mm^2}]}=5.75[\mathrm{mm^2}]\ \end{align}

と求まります。ということで、直径は

\begin{align}2\times\sqrt{ \frac{5.75[\mathrm{mm^2}]}{\pi} }=2.70[\mathrm{mm}]\ \end{align}

と求まります。これに近い値は\(2.6\)です。

(ウ)の計算

同様にして

\begin{align}2\times\sqrt{\frac{\frac{1.38[\mathrm{kN}]}{0.4[\mathrm{kN/mm^2}]}}{\pi}}=2.10[\mathrm{mm}]\ \end{align}

となります。ということで、一番近い\(2.0\)が答えとなります。

総評

(イ)は今回のやり方では答えることができません。が、(ア)(ウ)を絞り込めれば、自動的に(2)が答えになる選択肢でした。ということで、この表は結構使えると思います。

まとめ

ここまででようやく折り返し地点っぽそうです。

皆さんにとっていくつか使えるこじつけが見つかっていれば幸いです。

結構書いて疲れましたので今日はこの辺として、こじつけ編の残りと語呂合わせ編とゴリ押し編は次週とさせていただきます。…次回で終わるかなぁ。。。

それでは次回!

こんばんわ!

引張強さから電線の直径を導き出すのは、目からウロコです。

今まで無理やり暗記していましたので。。。

その解き方を基に、類する過去問を一通りをやってみましたが良いですね。

初見の問題でも選択肢が狭まりました。

ありがとうございました!

ゴリっゴリっなやつでも良いですので、もし他にも何でも覚え方がありましたら是非お願いします。

例えば電線の高さでも、車道は6m以上、車道以外5m(低圧4m)以上、歩道橋は3.5m(低圧3m)以上、鉄道はレールから5.5m以上とか、他にも支線の高さは原則5m以上、例外で4.5m(歩道で2.5m)以上などなど…覚えることが多いというか繋がりが見えないので頭から煙がモクモクと出てきますので(笑

>ソウケイさん

コメントありがとうございます!

電線の高さについては残念ながら無いです汗

過去問に出た数値までをカンペを使って覚えていました。

他の方法も次回で紹介していきます!

ケンタさん、お返事ありがとうございます!

覚えきれない所の一つなので、つい投稿してしまいました。

覚えきれないついでに電線の太さについて、架空地線で直径4mm以上、高低圧では市街地5㎜以上、市街地外4mm以上(うち電圧300V以下は3.2mm以上)など、本当に丸暗記の世界ですね。。。

その数字になった意味(経緯)が分かれば、少しは覚えやすいのですが。

意味のない駄文で失礼しました!

次回記事も楽しみにしております。