皆さまお疲れさまです。ケンタ(@den1_tanaoroshi)です。

当ブログは他のブログと同じく、なんでも書ける問合せページを設けています。

これを設置しているためいつもは迷惑メールが飛んでくるのですが、今回久しぶりに勉強方法について質問を頂きましたので、せっかくなのでそれを記事にしようと思います。

質問内容

電験2種以降に挑戦されている皆さんはご存知の通り、電験1種二次試験は1問あたり平均30分で解かないと全ての問題を解くことができません。

論説問題を選択して短時間で回答し、その貯金時間を計算問題に充てるという戦法を取ることはできますが、それは試験中のテクニックであって、準備段階ではやはり計算問題は30分で解くことが理想です。

ちなみに電験3種では?

試験時間の配分については3種でも同じことが言えます。

少し話が逸れてしまいましたが、ご質問に対する私の考え方としては次のようになります!

時間が掛かる要素を細分化してみる

ここからは持論というか自分の経験則です。悪しからずです。

まず、時間が掛かる原因を考えてみます。

私の場合は次の2点でした。

- 解法が思いつかない(トライ&エラーをしてしまう)

- 計算するのに時間が掛かる

「解法が思いつかない」への対応

試験本番では、ざっと全ての問題に目を通して、解法が思いつきそうなものから解いていくのが定石というか無難です。思いつきそうな問題の確率を増やすには、できるだけ多くの過去問に触れ、かつそれらを繰り返し頭に入れるのがベターです。

触れる場合でも、各問題のエッセンスを理解する必要があります。

エッセンスの捉え方は人によりけりではありますが、私の感覚では

- 冒頭の式

- 実際に自分で解いたときに躓いた箇所

かなと思います。このエッセンスを問題文を読んですぐイメージできるようになっていれば、合格圏にいるのではないでしょうか。

「計算するのに時間が掛かる」への対応

電験1種ともなると、有効数字5桁の計算が当たり前のように出てきます。

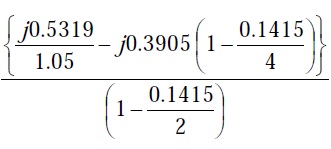

例えば次のような計算が普通に出てきます。

実は、この計算は電卓の機能をフルに使えていると紙を使わずにできます。

今回の例は電卓の機能だけで計算しきれる場合でしたが、難易度が上がってくると暗算と電卓機能の併用で紙を使わずに計算することもあります。そういった問題も電験1種では出てきます。

途中計算を書くと、最後の最後で計算ミスをしたときにそこまでの部分点が貰えそうなメリットがあるものの、やはり時間が掛かってしまいますし、何より「手で書く」という行為が計算ミス(書き取りミス)を誘発してしまうのがリスクなります。

ということで、電卓の機能をフルに活用できるようにしておく必要があります。この辺りは過去記事でも書いたことがあります。

まとめ

ということで、計算問題の解答スピードを上げるには、

- 過去問にたくさん触れる

- 電卓の機能をフルに使えるようにする

というところかと思います。一次試験を突破できればですが、二次試験までまだ3か月ほどあるので、時間の問題以外も含めて一度俯瞰した戦略を考えてみてはいかがでしょうか。

また、今回のことは電験2種二次試験についても同じことが言えるかと思います。是非一度考えてみてください。

おまけ

今回の記事を書くにあたって過去記事を調べ直してみたら、これまでにも結構似た記事を書いていることを再発見しました笑

参考までに類似記事も上げておきます。

それでは次回!