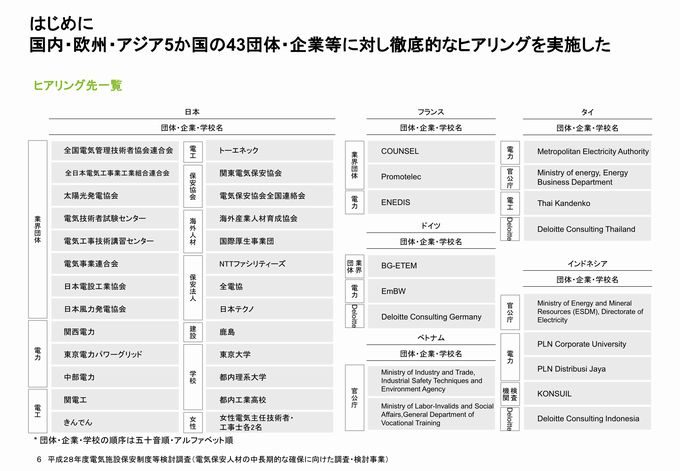

皆さまお疲れさまです。ケンタ(@den1_tanaoroshi)です。

先日電験の試験合格者数の今後について、少し考察してみました。

今回は続編と予告していた電工編に入らずに、前回考察し損ねていたことについて考察していきます。

前回は以下の2つを放置していました。

- 再エネ設備による地域限定的な電験2種の資格者数不足問題

- 電気管理技術者数の不足問題

これを1つずつ取り上げています。

電験2種 vs 再エネ

一見比較にしにくいように見えますが、幾つかの公開データと少しばかり強引な仮定を使えば、どのエリアで電験2種の資格者が不足していきそうか推測することができます。

電験2種

毎年の試験結果には、エリア別の試験合格者が掲載されています。

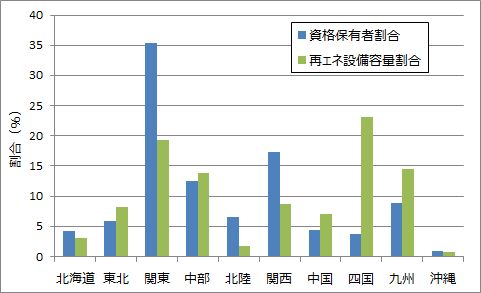

先ず、至近3年(平成26~28年度)のエリア別累積合格者を、全エリア合計を100%として百分率換算します。これを全国の電験2種保有者分布と仮定します。

再エネ設備量

FIT制度を利用した再エネ設備量は、平成28年度末までのデータなら資源エネルギー庁が公開しています。

今回は全種別・全容量帯のFIT認定設備を対象として、平成28年度末の設備導入量ではなく設備認定量を集計します。導入量ではなく認定量とした理由としては、前者が平成28年度末で運用開始している量であるのに対し、後者はエリアの認定されたポテンシャル量を示しているため、工期が長くまだ運用開始していない大型設備(≒電験2種が必要な設備)の量を上手く反映しているからです。

そして、電験2種資格者数と同様にエリア毎に集計した設備量を100%換算したものを、全国の再エネ設備導入分布と仮定します。

それぞれを比較

先ず注意しておくこととしては、割合同士を比較しているため、割合の大小と絶対数での大小は逆転する可能性があります。

それを理解した上で見てみると、電験2種の資格者数が最も不足しそうなのは四国エリアだということが分かります。次点は九州エリアとなります。

ということで、業界団体が危惧している再エネ設備導入による電験2種の資格者数不足は、四国・九州エリアから顕在化してきそうです。

電気保安人材不足の構造的な問題

なんとなく人手不足という印象は持っていましたが、要素ごとにきちんと見ていくと、構造的になるべくしてなったのではないかと思うようになりました。

なお、以降では個人の電気管理技術者と法人の保安業務担当者をまとめて電気保安人材と表記します。

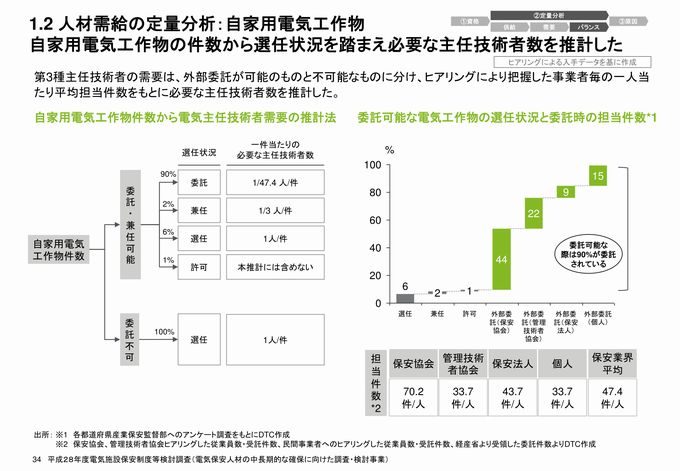

前提:委託可能物件の90%が委託されている

前回の記事の振り返りです。

市場シェアについて、委託可能物件のうち90%が委託されているという調査結果があります。しかも、電気保安人材1人あたりの担当物件は、業界平均で47.4件とのことです。

ここで話が少し逸れますが、47.4件/人という数字を考えてみます。以前の記事で個人の電気管理技術者の方が顧客を45名抱えている、ということを書きました。↑のスライドを見ると、如何にその方が手際良く仕事をこなしているかが分かります。

と言いますのも、47.4件/人というのはヒアリングをした主要団体の平均であって、そこには電気保安協会の数字も含まれているからです。電気保安協会は事務作業と保安作業が協会内で分業しているようで、事務作業(請求書発行や契約更新など?)をホワイトカラーの人が担っているようです。ということで、保安協会の保安業務担当者は現場に専念できますので、70.2件/人ということになります。

一方で、事務作業も全て行う個人の電気管理技術者で言うと33.7件/人が平均です。ですので、顧客が45名というのは平均の1.3倍ですので、副支部長の仕事もこなしながらの数字とは到底思えなく、大変驚きました。派遣の方か奥さんに手伝っていただいているのでしょうか?

本題に戻ります。委託可能物件のうち90%が委託されているという前提条件がありますので、電気保安人材が不足するということは、設備を見るという業界全体の人手不足にダイレクトに響いてきます。ということで、電気保安協会とか管理技術者協会が行っている将来への様々な種まきが重要になってくるんですね。

しかし、種まきがうまく行っていないようなのです。

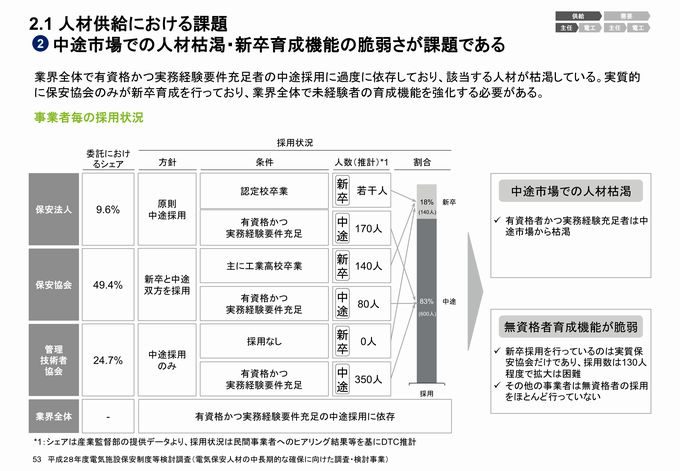

問題1.新卒育成枠が限られている

受託の半分のシェアを占めている保安協会はかろうじて、新卒を人員募集の2/3程度としています。その他の団体は全て実務経験必須の中途採用での募集となりますので、どこかの物件で選任された人でない限り中途応募することが難しいです。しかも、その選任されている物件は極端に少ないのが現状です。

委託可能な物件のうち選任・兼任している物件のシェアは僅か8%で、委託不可能な物件は委託可能な物件よりも極端に少ないであろうというのが理由です。

その他、中途採用でさえも、応募してくる9割が実務経験不足で不採用となっているというデータもありました。とても狭き門なんですね。。。

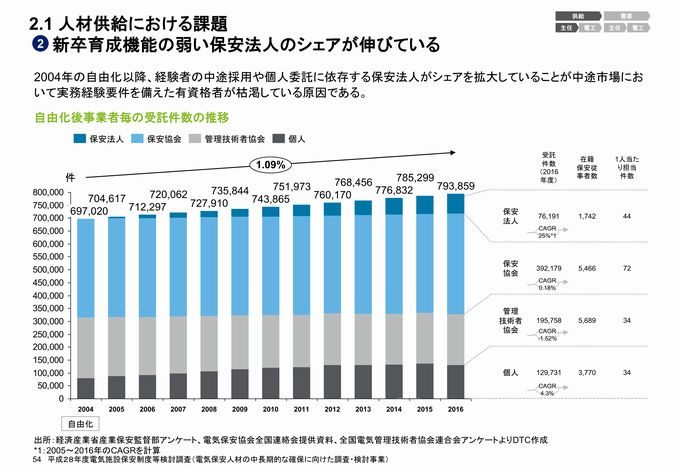

問題2.他の電気保安がシェアを伸ばして生きている

頑張って新卒採用をしてきている保安協会のシェアが奪われているのも問題です。育成に費用を書けない分、受託コストを下げることができますので、保安協会が追いやられて人材が先細ってきたのはなるべくしてなってきている気もします。が、長期的に見ると業界全体では健全では無いですよね。

問題3.団塊の世代

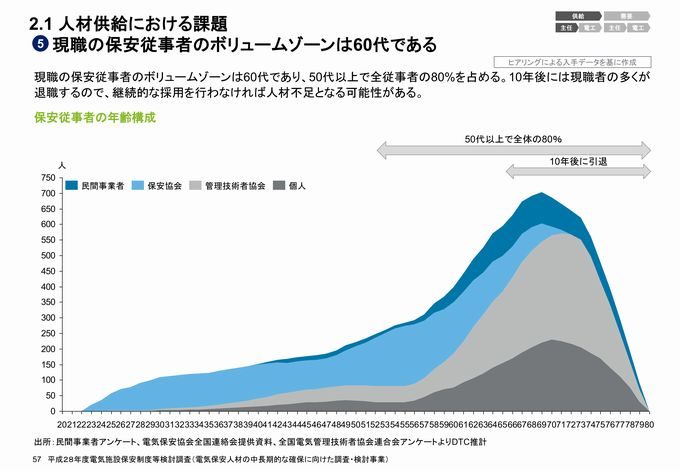

業界的には75歳まで電気保安業務を行うのが通例であるため、この「75歳」というのは1つのラインとして考えられています。その数値を頭に入れて現在の年齢別保有者構成を見てみると、ボリュームゾーンは60代後半にあり、10年後にはその殆どがリタイアされると想定されます。

一方で、最近政府が検討に本腰を入れている「人生100年時代構想」の観点から考えると、この「75歳」というリタイアラインは追いつけない蜃気楼とのごとく、後ろ倒ししていく可能性も否めません。実務経験の壁は残るものの、電験取得という転職業界が囃し立てることと、人生100年時代構想が掲げるリカレント教育との相性は良いですし、このあたりの事は今後も注視していくと面白いかもしれません。

他にも課題がいくつかありましたが省略しました。詳細は実際にご覧になって下さい。

コンサルの提言

電験2種と再エネ問題

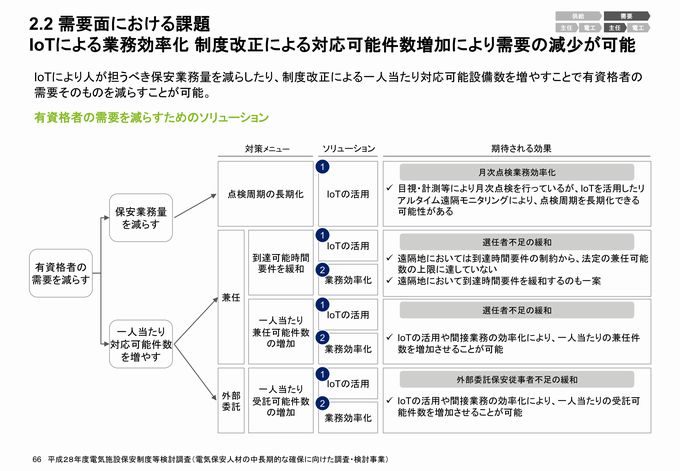

このスライドに大体集約されています。IoTの活用はよく聞く話なので置いておくとして、個人的になるほどなと思ったのは、到達時間要件の緩和です。これは遠隔地に設備が点在している再エネに関しては、IoTによる業務効率化と同じくらい重要な気がします。

現状の一般的な保守体制で事故発覚から2時間が要件ですから、IoTが普及して現状よりも早い段階で事故がわかるようになれば、到達時間を緩和させても対応品質を落とさなくて済むかもしれません。ただし、緩和するには根拠を持った説明が必要ですので、規制当局側の準備が面倒かもしれません。

電気保安人材の不足問題

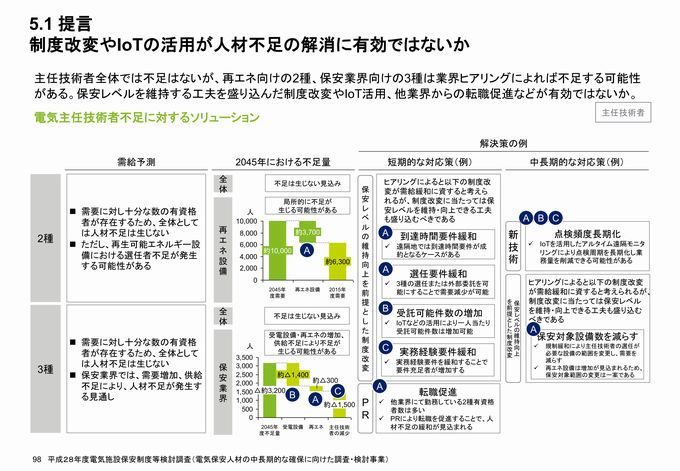

短期と中長期の視点で対策が提案されています。

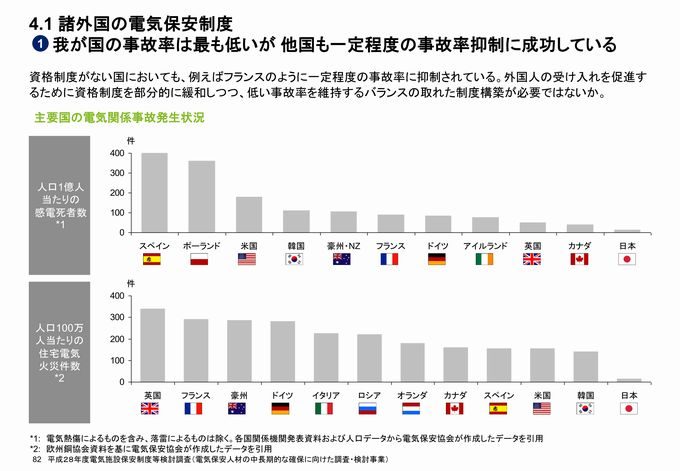

短期的には実務経験要件の緩和に目を引かれました。この要件が緩和されると、電気保安の業界に人が来やすくるなのるのはもちろんですし、何より日本の電気関係事故は他国と比べて極端に少ないので、世界全体の感覚で言えば少し緩和しても問題は無いのかなという印象です。

現在でもP・Fを使用している小規模なキュービクルに関しては、実務経験の-1年は認められていますが、それを委託可能な物件全体に広げるようなイメージでしょうか。

今後の流れ

基本的にコンサルの提案の中から、実現的なものを資源エネルギー庁は案として採用していくのではないかと思います。そしてその案に委員が反対しなければ、晴れて政策に落とし込んでいくこととなります。

提言通りとなった場合に悪影響を受ける人がいるとしても、それをロビーイングする団体がいないのもポイントかと思います。

ここで、電気管理技術者が増えることによる各利害関係者の考えを推測してみます。

タイトルに戻って、試験合格者数の今後はどう推移するのか?

電験3種に関して言えば、試験合格者数を増やしたところで実務経験の壁があり、直ぐに電気保安人材が増えるわけではないので、前回の考察と合わせて現状維持かと思います。

電験2種については、増加する再エネ設備に選任していき不足する傾向があると思うものの、メーカーなどの他業界にいる資格保有者が来たくなるような仕組みを作った方が待遇向上にも繋がりますし、個人的にも現状維持にして欲しいかなと思っています。

ただし、どちらについても人口減で合格者が減っていくのは自然の流れかと思います。

まとめ

再エネ設備と電気保安人材に関連する問題は、今後の業界に根強く残る問題になりそうですね。どう解決していくのかとてもみものです。

ここには書ききれない興味深い情報が沢山ありましたので、時間のある方は是非ご一読を。

それでは次回!

再生エネルギーについては、3級可に、という話もあるようですが。業界外の人間ですので、詳細不明。

>Tomさん

コメントありがとうございます!

容量を2,000kWから5,000kWに緩和するようですが,この規模が高圧に収まるかは疑問です。

https://den1-tanaoroshi.com/revolution-in-denkihoan#i-12